Zeugen der Urgeschichte

Das Münsterland war vor rund 80 Millionen Jahren Teil eines großen Meeres. Die in den Steinbrüchen um Beckum aufgeschlossenen Kalksteinschichten sind Sediment - Ablagerungen dieses Meeres. Die Schichten bestehen aus einer Wechselfolge von tonigen Mergeln, mergeligen Kalken und Mergelkalksteinen.

Mineralien

Text von Georg Olbrich, Beckum

Welche Mineralien kann man hier finden? Die Fundmöglichkeiten in den Beckumer Steinbrüchen hängen stark mit den Abbautätigkeiten zusammen. Werden Klüfte angefahren, kann man viele schöne Mineralien finden. Klüfte entstehen durch Verschiebung von Gesteinsplatten (Plattentektonik) oder durch Erdbeben. In den entstandenen Spalten und Rissen dringen dann a) hydrothermal; also aufsteigende heiße Wässer mit gelösten Mineralien ein und kristallisieren über lange Zeiträume aus, oder b) von oben durch Regenwasser, das auf dem Weg nach unten Mineralien aus den Nebengesteinen lösen und somit die Keime für das wachsen von Kristallen gegeben ist. Welche der beiden Theorien nun richtig ist, ist bis heute nicht eindeutig geklärt.

In meiner 50-jährigen Sammeltätigkeit konnte ich bis heute 7 verschiedene Mineralienarten bestimmen:

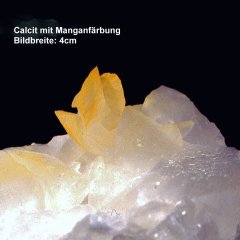

1. Calcit (Calciumkarbonat), CaCO3

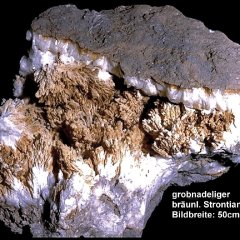

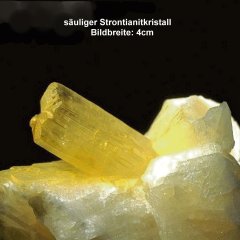

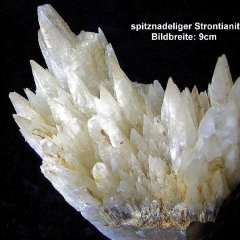

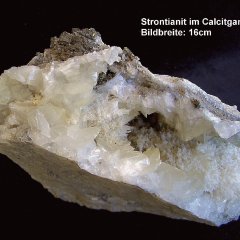

2. Strontianit (Strontiumcarbonat), SrCO3

3. Pyrit (Sulfid), FeS2

4. Markasit (Sulfid), FeS2

5. Limonit (Brauneisenerz - Hydroxid), FeOOH

6. Manganoxid (Ausscheidungen in Form von Dendriten), MnO

7. Baryt (Sulfat), BaSO4

Diese Mineralien kommen Eigenständig, aber auch mit anderen Mineralien zusammen vor. So kann es vorkommen, das auf Calcitkristalle kleine messingfarbene Pyritkristalle auf- oder eingewachsen sind und zwischen den Calcitkristallen noch schneeweiße, bäumchenartige Strontianitkristalle sitzen. Dieses zusammentreffen der verschiedenen Minerale auf demselben Muttergestein nennt man Paragenese. Findet man solche Mineralien zusammen mit dem Muttergestein werden diese Stücke dann als Mineralienstufe bezeichnet.

Ein besonderer und sehr seltener Fund wurde 1985 im Steinbruch Readymix (heute Holcim Werk Kollenbach) gemacht. Man fand im nordöstlichen Teil des Steinbruchs das Mineral Baryt auch als Schwerspat bekannt. Der Baryt war auf Calcitkristalle aufgewachsen, hatte eine tafelige Form von ca. 10 mm Größe und war von weißer Farbe. Es war ein einmaliger Fund und dieses Mineral ist bis heut nicht wieder vorgekommen.

Wer mehr über dieses schöne und interessante Hobby wissen möchte, kann sich bei der Arbeitsgruppe „Mineralien- und Fossilienfreunde“ des Beckumer Heimat- und Geschichtsverein melden. Die Gruppe trifft sich jeden ersten Mittwoch eines Monats um 18.30 Uhr zu einer Gesprächsrunde in der Gaststätte Samson in Beckum. Wir unternehmen mehrere organisierte Exkursionen im Jahr und laden auch Gäste dazu herzlich ein. Achtung: Das Betreten der Steinbrüche ist generell verboten.

Nur mit einer schriftlichen Genehmigung und Einhaltung der Werkseitigen Vorschriften und einer Schutzausrüstung darf man die Steinbrüche betreten. Zur eigenen Sicherheit sollte man niemals alleine den Steinbruch betreten!

Fossilien

Text und Bilder von Ludger Bach

In den Mergel- und Kalksteinschichten, die in den Beckumer Steinbrüchen aufgeschlossen sind, haben sich auch in einigen Schichten Reste urzeitlichen Lebens des Meeres der Kreidezeit erhalten. Vornehmlich in den oberen Beckumschichten sowie in den mancherorts noch aufliegenden Vorhelmschichten lassen sich mit reichlich Fleiß und etwas Glück teilweise erhaltene Fossilien finden. Diese Funde stellen im Vergleich zu anderen Fundpunkten in Deutschland schon eine gewisse Rarität da. Vor allem treten dabei die optisch unspektakulären, geradwüchsigen Ammoniten namens Baculites vertebralis in zu Tage, die manchmal auch mit Belemniten verwechselt werden. Diese Donnerkeile (Rostren ehemaliger Tintenfische) sind durch ihre Härte (Calcit) so witterungsbeständig, dass sie auch auf mergeligen Äckern aufgelesen werden können.

Ein besonderes Augenmerk verdienen jedoch die spiralförmigen Gehäuse der Ammoniten, die im Bereich der hiesigen Steinbrüche bis zu einer Größe von 70 Zentimetern zum Vorschein kommen können und dann einen erheblichen Bergungsaufwand mit sich bringen. Es überwiegen aber die verschiedensten Arten mit Durchmessern von im Mittel 10 Zentimetern.

Die Funde aus den heimatlichen Steinkuhlen veranschaulichen aber ein weitaus vielfältigeres Leben im einstmals subtropischen Meer. Neben äußerst seltenen Fischfunden kamen unter anderem verschiedene Muscheln, Schnecken, Nautiliden, Schwämme, Seeigel und filigrane Schlangensterne ans Tageslicht. Ein nicht alltäglicher Fund stellt auch der Zapfen einer Konifere dar, da wir es hier ja mit Meeresablagerungen zu tun haben. Dieser Teil einer Landpflanze wird wohl mit untermeerischen Schlammströmen vom südlicher gelegenen Küstenstreifen in den hiesigen Raum gespült worden sein.

Auch diese Funde zeigen, wie spannend Exkursionen in die Steinbrüche um Beckum sein können, die auch dank der Mithilfe der ansässigen Zementindustrie vom Arbeitskreis des Heimat- und Geschichtsverein angeboten werden.

Weitere Infos auf den privaten Internetseiten von Ludger Bach https://bach-fossilien.jimdofree.com und von Georg Olbrich https://olbrichgeo.de/

(Mit dem Klick auf den Link verlassen Sie die Seiten der Stadt Beckum)